Цундэре, яндэре, кудэре и другие: зачем нам типажи в аниме?

Цундэре, яндэре, кудэре, и ещё много слов, оканчивающихся на «-дэре».

Вы точно слышали эти термины во время просмотра или обсуждения аниме-тайтлов. Но что они значат? Кто придумал их так обозначать? И насколько нам важно типирование героев?

Откуда взялся термин?

Стоит понимать, что сами термины используются, по большей части, фанатами аниме. Для удобства обозначения была взята схожая часть «дэре». Произошла она от существительного deredere, что с японского переводится по-разному, но смысл остается один — «влюблённость/любовь».

Исходя из этого, можно предположить, что персонажи «дэре» выступают в качестве любовного объекта, а различные приставки указывают на то, как они проявляют свою влюблённость. На деле, не всегда персонажи, попадающие под одну из категорий «дэре» становятся любовными объектами по сюжету. Но фантазии фанатов нет предела.

Что же такое «дэре» в аниме? По сути, это обозначение архетипа персонажа. В сумме качеств героя (а чаще всего, героини) прослеживается закономерность с другими персонажами тайтлов. Для удобства, были придуманы условные обозначения этих типажей. Так, на свет появились «цундэре», «яндэре» и другие.

Чем отличаются типажи?

Яндэре

Рассмотрим на примерах различия между основными архетипами. Один из самых ярких — яндэре. Это слово (японское yanderu — «болеть» + уже знакомое нам deredere) описывает персонажей, чья любовь становится болезненной, навязчивой и разрушительной.

Они искренне привязаны к своему возлюбленному. Но эта привязанность зачастую превращается в манию, ревность и потребность контролировать. Яндэре может сперва показаться милой, тихой или застенчивой, но под маской нежности часто скрываются склонность к агрессии, одержимость или даже склонность к насилию ради сохранения отношений.

Этот архетип воплощает идею любви, доведённой до предела. Он часто используется в психологических триллерах и драмах, где внутренний конфликт персонажа развивается параллельно с ухудшением его эмоционального состояния. Яндэре — не только «опасная подружка», но и способ показать, как неуверенность, страх потери и эмоциональная зависимость могут исказить чувства.

Вы, вероятно, вспомнили о Юно Гасай из аниме «Дневник будущего». Она и вправду самый яркий представитель типажа: одержимая, жестокая, но бесконечно преданная. Фанаты также могут обозначить этим архетипом Котоноху Кацуру из «Школьных дней» и Шион Сонодзаки из «Когда плачут цикады».

Архетип яндэре, несмотря на свою преувеличенность, вызывает интерес как художественное воплощение страхов в отношениях: быть отвергнутым, не принятым, раствориться в другом человеке. Это тревожный, но в каком-то смысле трогательный образ — человек, который способен любить только полностью и болезненно. Однако жестокость и насилие нельзя оправдывать любовью. Важно помнить, что такие отношения возникают не из здоровой психики.

Цундэре

Обратимся к более безобидному, но не менее интересному типажу. Термин цундэре образован от японских слов tsuntsun (бурчать, быть колючим) и deredere. Этот архетип описывает персонажа, который с виду ведёт себя грубо, раздражённо или отстранённо, но в глубине души испытывает тёплые, романтические чувства. Цундэре неловко признавать симпатию, поэтому она компенсирует её резкостью, сарказмом или даже агрессией. Такой типаж более возможно встретить и в реальной жизни. Люди, знакомые с психологией, часто нарекают его «избегающим типом привязанности».

Цундэре — один из самых популярных и узнаваемых типажей аниме. Он основан на драматическом контрасте: отталкивающее поведение, которое внезапно превращается в нежность, и скрытая за враждебностью уязвимость. Этот тип редко выражает свои чувства открыто, но именно в его сдержанности и напряженности кроется особая притягательность.

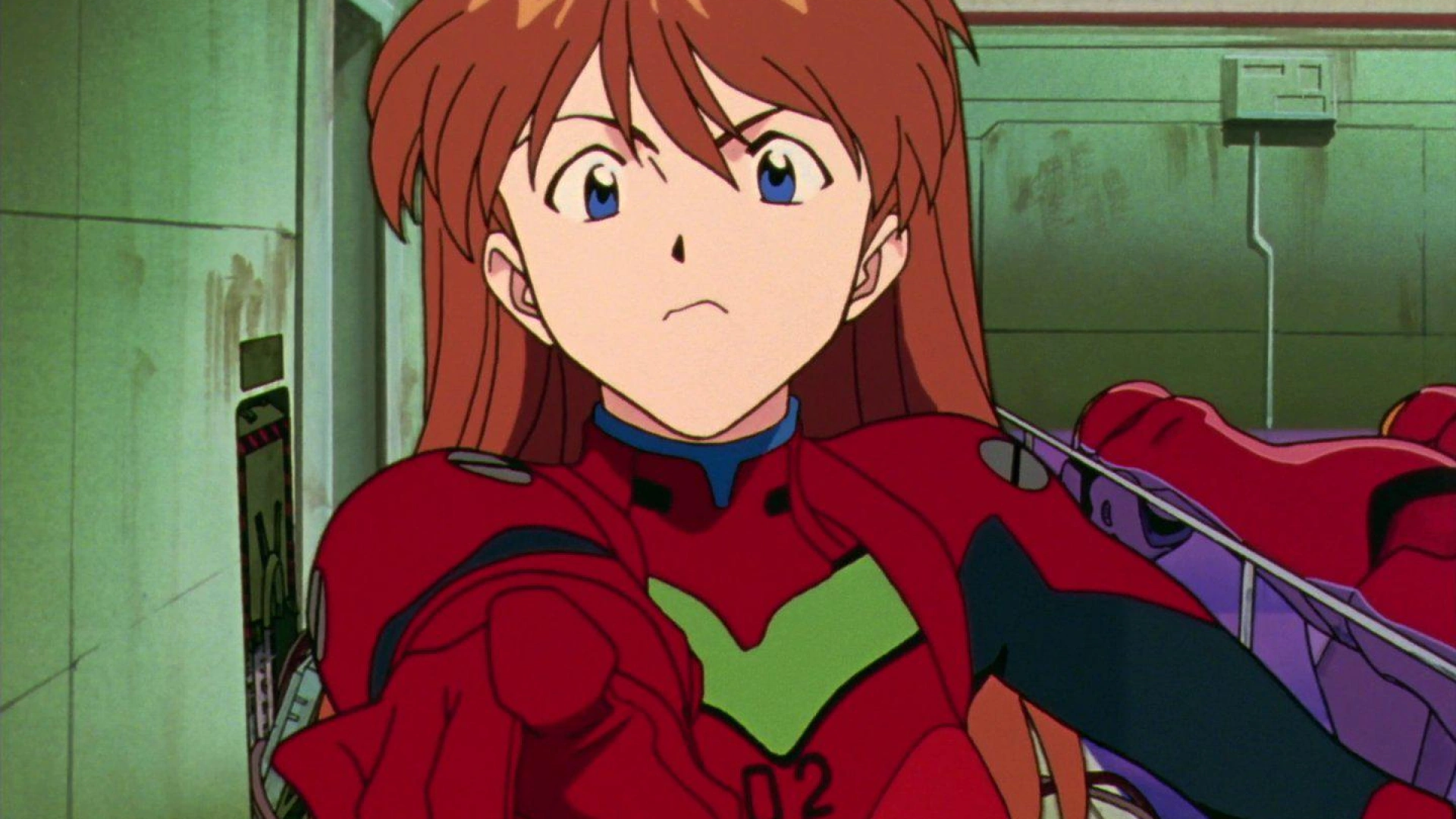

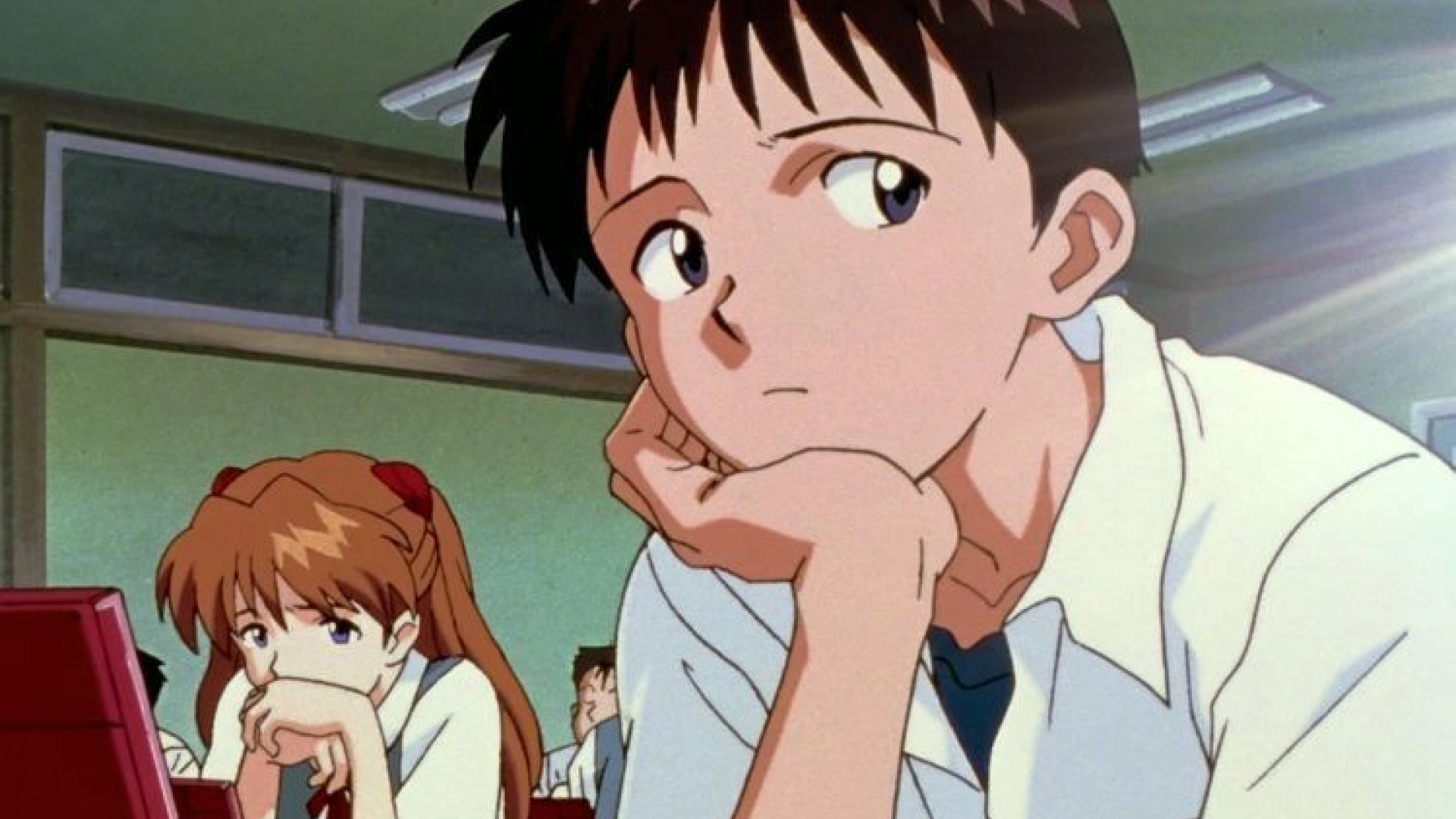

Кого можно назвать ярким примером такого типажа? Например, Аска Лэнгли Сорью из аниме «Евангелион». Она враждебна не только к Синдзи, но и к Рей Аянами. Аска уверена, что они оба превосходят её, но никогда не признает этого и будет бороться за признание до последнего. Её трудности с привязанностью проявляются особенно ярко.

Из более лёгких примеров можно привести Тайгу Айсаку из аниме «Торадора!». Эта миниатюрная, но вспыльчивая героиня не стесняется показывать характер, чтобы скрыть свою внутреннюю ранимость.

Цундэре воплощает модель любви, в которой чувства выражаются не прямо, а через борьбу с собственной уязвимостью. Архетип построен на постепенном сближении и снятии защитных масок. И хотя он может казаться клишированным, в удачных интерпретациях он остаётся одним из самых человечных и трогательных в аниме.

Кудэре

Менее известный типаж, который всё же пользуется популярностью. Слово кудэре складывается из kuu (от английского «cool» — холодный, спокойный) и всё того же deredere. Этот архетип описывает персонажей, которые кажутся отстранёнными, безэмоциональными или флегматичными, но за сдержанностью снова скрывают глубокую привязанность. В отличие от цундэре, кудэре редко повышают голос или резко отталкивают. Они предпочитают молчать, наблюдать и действовать спокойно.

Кудэре — это тот персонаж, который всегда сохраняет лицо, не позволяет чувствам взять верх и вроде бы не втягивается в романтические игры. Но именно в моментах, когда он всё-таки делает шаг навстречу — пусть даже минимальный, — заключается весь эффект. Любовь кудэре проявляется не в словах, а в действиях.

Вспомним уже выше упомянутую Рей Аянами. Хоть по сюжету её флегматичность обусловлена клонированием, она легко вписывается в архетип кудэре. Тонкая уязвимость придаёт ей человечности и даёт простор для фантазии фанатов. Рей легко сопереживать во время просмотра. Пусть в аниме и нет явных романтических линий, связанных с Аянами.

В аниме часто наделяют кудэре-персонажей нечеловеческим происхождением или необычной историей. Например, Юки Нагато из «Меланхолии Харухи Судзумии» была пришельцем. Благодаря этому кудэре легко придать «отстранённые» качества и показать его «раскрытие» — как герой учится проявлять чувства открыто. За таким персонажем интересно наблюдать. Постепенно привыкая к молчаливой фигуре, мы начинаем ценить её редкие слова и откровения, которые становятся частицами истории, которую хочется узнать целиком.

Так много «-дэре»

Список типажей насчитывает разное количество по разным источникам. Где-то насчитали 27 типажей, а где-то все 36. Дандэре, ямадэре, бакэдэре и даже дэредэре — список внушителен. Хотя у каждого дэре-архетипа свой характер, поведение и способ выражать чувства, всех их объединяет одно: внутренняя уязвимость, скрытая за «маской».

Яндэре прячут боль за навязчивой любовью, цундэре — за колкостью, кудэре — за безмолвием. Эти персонажи могут казаться холодными, опасными или невыносимыми, но в них всегда есть то, что цепляет. А именно, противоречие между внешним образом и настоящими чувствами. И, пожалуй, это и делает их такими запоминающимися.

В чём проблема архетипов?

Безусловно, у каждого явления есть две стороны. И минусы не обошли и типизирование персонажей. Не будем углубляться в то, что архетипы часто остаются простыми и не дают героям большой глубины. Бывает, что персонаж скатывается в так называемую «функцию» ради развития других, главных героев.

Типажи в аниме легко становятся ловушкой. Там, где когда-то был инструмент для быстрой идентификации, постепенно появляется риск редуцировать персонажа до набора реакций. Мы рискуем больше не увидеть в героях индивидуальности, мотиваций или внутренних конфликтов — только сцены, которые можно предугадать по шаблону.

Особенно проблематичной становится гендерная составляющая. Важно различать типажи «главных героев» и «второстепенных персонажей». Так, и мужские и женские персонажи, в зависимости от своей позиции, ведут себя по-разному. Женские эмоции чаще всего сведены к крайностям: либо пассивность, нежность и самоотречение (если это главная героиня), либо истерика, агрессия и навязчивость (если персонаж второстепенный).

Мужские персонажи, в свою очередь, также имеют стереотипизированные качества. Они обязаны быть либо «невозмутимо сильными», либо удивительно терпеливыми в ответ на женскую «вспыльчивость».

Разница в том, насколько ярким должен быть персонаж. Главному герою не обязательно стараться для того, чтобы быть замеченным. Мы прослеживаем историю от его/её лица. В то время как второстепенным нужно быть более яркими и запоминающимися.

Когда персонаж становится функцией, мы теряем возможность сопереживать реальному, сложному человеку. Нам не хватает противоречия, развития, внутренней драмы. Остаётся только анимированная эмоция и сценарная реплика. И зритель, даже не осознавая этого, может начать искать в реальности не людей, а образы из аниме.

Почему зрители тянутся к архетипам?

Типажи вроде описанных выше сотканы из шаблонов. Поведение многих персонажей давно переросло в клише. Тем не менее, они дают зрителю ощущение узнаваемости и безопасности. Увидев холодную, на первый взгляд, героиню, зритель уже примерно догадывается, чего ожидать от её развития. Это облегчает эмоциональное восприятие — нет нужды каждый раз заново «узнавать» персонажа. Просмотр становится менее тревожным и более приятным.

Кроме того, типажи упрощают проекцию. В них часто собраны утрированные, но яркие черты, которые резонируют с определёнными желаниями, страхами или мечтами зрителя. Так, цундэре может показать недоступную любовь, которая всё же «оттает» ради главного героя. Яндэре — болезненное, но пугающе-привлекательное желание быть нужным настолько, чтобы другой потерял голову. Кудэре даёт надежду на то, что даже в отстранённом фасаде кто-то может разглядеть тепло.

Типажи также работают как механизм жанровой экономики. Они помогают авторам быстро расставить акценты и построить драму без лишней экспозиции. Но именно зритель придаёт этим образам силу. Кто-то восхищается идеей «трудной» любви. Кто-то ценит понятную, почти мифологическую логику развития отношений. А кто-то просто ищет утешения в предсказуемости.

В итоге типажи не просто клише, а универсальные эмоциональные коды. Они работают, пока зрители откликаются на их простую, но глубокую суть.

Архетип — не приговор

Типажи вроде яндэре, цундэре или кудэре — это лишь инструмент. Удачный старт для создания образа, но не его предел. За каждой приставкой «-дэре» может скрываться глубина: травма, стремление к близости, страх быть отвергнутым или способ защиты от мира. Всё зависит от того, готов ли сценарист выйти за рамки схемы и увидеть в типаже человека. Ведь ни один реальный человек не сводится до набора клише и шаблонов.

Архетипы позволяют нам лучше понимать эмоции, которые испытывают герои произведений, окружающие нас люди и даже мы сами. Они помогают осознать свои страхи, стремления и реакции. Однако не стоит ограничиваться лишь классификацией людей по типажам. Эти знания следует использовать как дополнительный ресурс, а не окончательную истину.

Настоящая ценность архетипов в их возможности быть отправной точкой. А дальше всё зависит от того, насколько глубоко мы готовы копать.

ヽ(ー_ー )ノ

Нет комментариев.